こんにちは、中の人です。 今回は、RB-lightの使い方(KATO車向け)について説明します。

K社用使い方 基本編

KATO社の純正室内灯と同様の使用方法の使い方です。加工の際はヤケドや怪我に十分ご注意下さい。

必要な物

- 室内灯本体

- KATO用基板

- 集電金具(集電銅板)

- はんだづけに必要なもの(はんだごて、はんだなど)

集電銅板やK用アダプタ板は当工房のショップで扱っておりますのでご覧ください↓

当工房のショップで販売中の「はんだ済」の製品には、KATO用基板がはんだづけされ、集電銅板も一緒に封入されていますので、別途部品購入の必要はありません。

使い方(全バージョン共通)

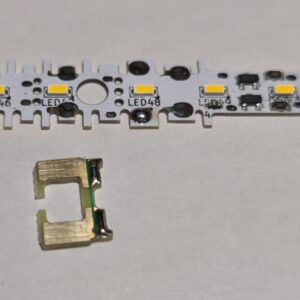

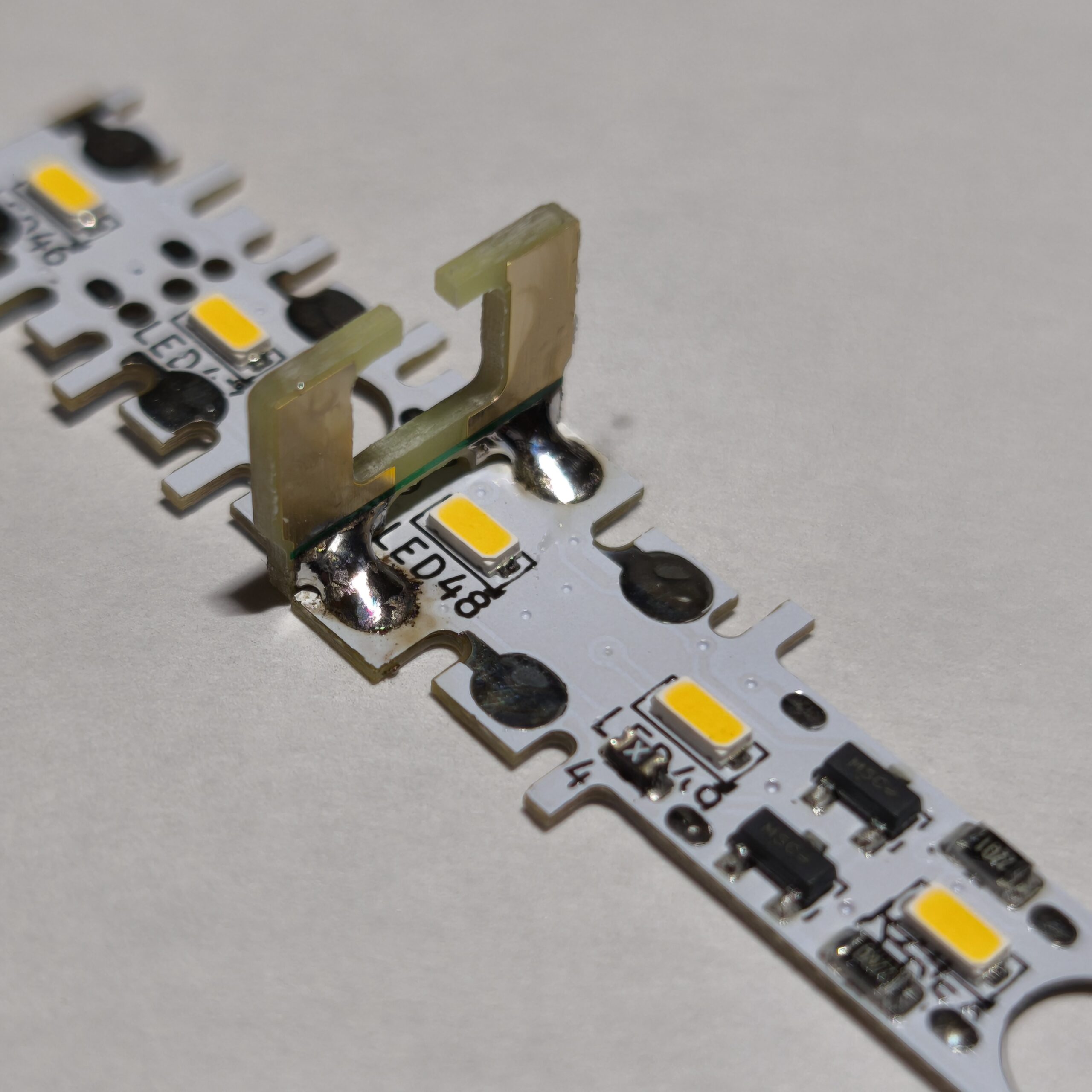

K用アダプタ版(旧KATO用基板)と室内灯本体をはんだ付けします。

- 室内灯本体とK用アダプタ板に予備はんだをします。

- K用アダプタ板と室内灯本体の位置合わせをします。

- K用アダプタ板の両端が乗りあがっていないことを確認して保持します。

- 両方の予備はんだにあたるように半田ごてをあてます。これで片方だけ固定されます。

- 続いて、反対側の電極とK用アダプタ板をはんだ付けします。室内灯側とK用アダプタ板側両方にはんだごてをあててはんだを流します。

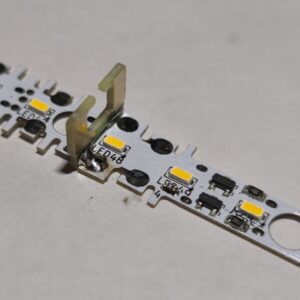

以上で完成です。車両に集電銅板を差し込んで室内灯を組み込み、チェックして完了です。

使い方(Ver.6シリーズ)

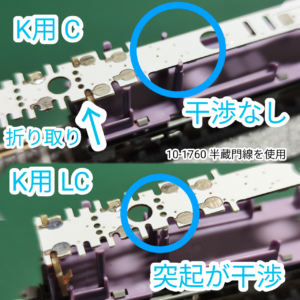

基本的な使い方はVer.5以前のシリーズと同様ですが、K用アダプタ板を取り付ける位置がC、LCより選べるようになりました。

デフォルトはC用で、純正互換となります。 LC位置もご選択いただけますが、上の写真の通り、床パーツ側の室内灯取付用突起が干渉する場合があります。

新幹線など、全長の長い車両に取り付ける場合はLC位置をご選択ください。

使い方 応用編①

基本編で使用した集電銅板を自作します。

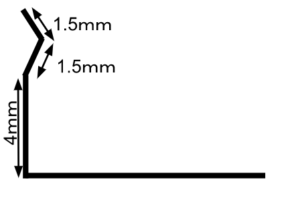

リン青銅板や真鍮板(厚さ0.1mmほど)を幅2mm、長さ4cmほどで切り出して帯状の材料を作ります。

1両あたり2つ必要です。 続いて、以下の画像を参考に曲げ加工します。

寸法や形状は目安です。室内灯側と接触すればどんな形でも大丈夫なので創意工夫してください!

使い方 応用編②

K用アダプタ板も自作してみます。

同じくリン青銅板や真鍮板を使って、12~13mm x 5mmで切り出します。こちらも1両で2つ必要です。

LC位置(いちばん端の端子)にこれらをはんだ付けしたあと、起き上がらせることでKATO用基板の代用として機能させます。

使い方 応用編③

KATO用基板を使わずに、帯状にした金属板を使って直接室内灯にはんだだづけします。

まず、リン青銅板や真鍮板を幅2mm、長さ5~5.5cmほどに切り出します。1両あたり2つ必要です。

C位置の隣で折り取り、先ほど作った帯状のリン青銅板をC位置に直接はんだ付けします。

C端子の基板端とリン青銅板の端がぴったり合うようにしてはんだ付けしてください↓

リン青銅板を適宜折り曲げて車両に取り付けます。

まとめ

工夫次第でいろいろな使い方ができますので、創意工夫して自分に合った使い方を模索するのも良いと思います。 加工の際は怪我やヤケドには十分注意してください。また、加工によって生じた如何なる損失も負いかねますのでご了承下さい。

コメントを残す